Rabauken, Trompeten, und dann war da noch etwas

Dass Eltern mit ihren Kindern gerne kunstsinnige und unterhaltsame Veranstaltungen aufsuchen, ist von vielerlei Motivationen getrieben. Erstens fürchten sie die Langeweile (natürlich nicht ihre eigene, die dank Nachwuchs ohnehin nicht existiert). Zweitens hoffen sie immer das Beste und vor allem, dass ihre Kinder nicht zu smartphone-süchtigen iZombies heranfaulen, die Sonne und Luft nur noch aus der „Bibi-und-Tina“-App kennen. Drittens bieten besonders klassische Live-Konzerte immer die … Weiterlesen

Das Rätsel der verschwundenen Babysitter

Mr Sherlock Holmes 221B Baker Street London Verehrter Mr Holmes, durch die Berichte Ihres Freundes und Kollegen Dr. Watson ist Ihr Verlangen nach intellektuellen Herausforderungen allgemein bekannt. Bisher war ich nur ein still genießender Konsument Ihrer Fälle, bot doch mein Leben keinerlei erwähnenswerte Mysterien. Nun aber hat sich innerhalb kürzester Zeit eine Reihe seltsamer Vorfälle zugetragen, die ich Ihnen gerne schildern möchte und hoffe dabei … Weiterlesen

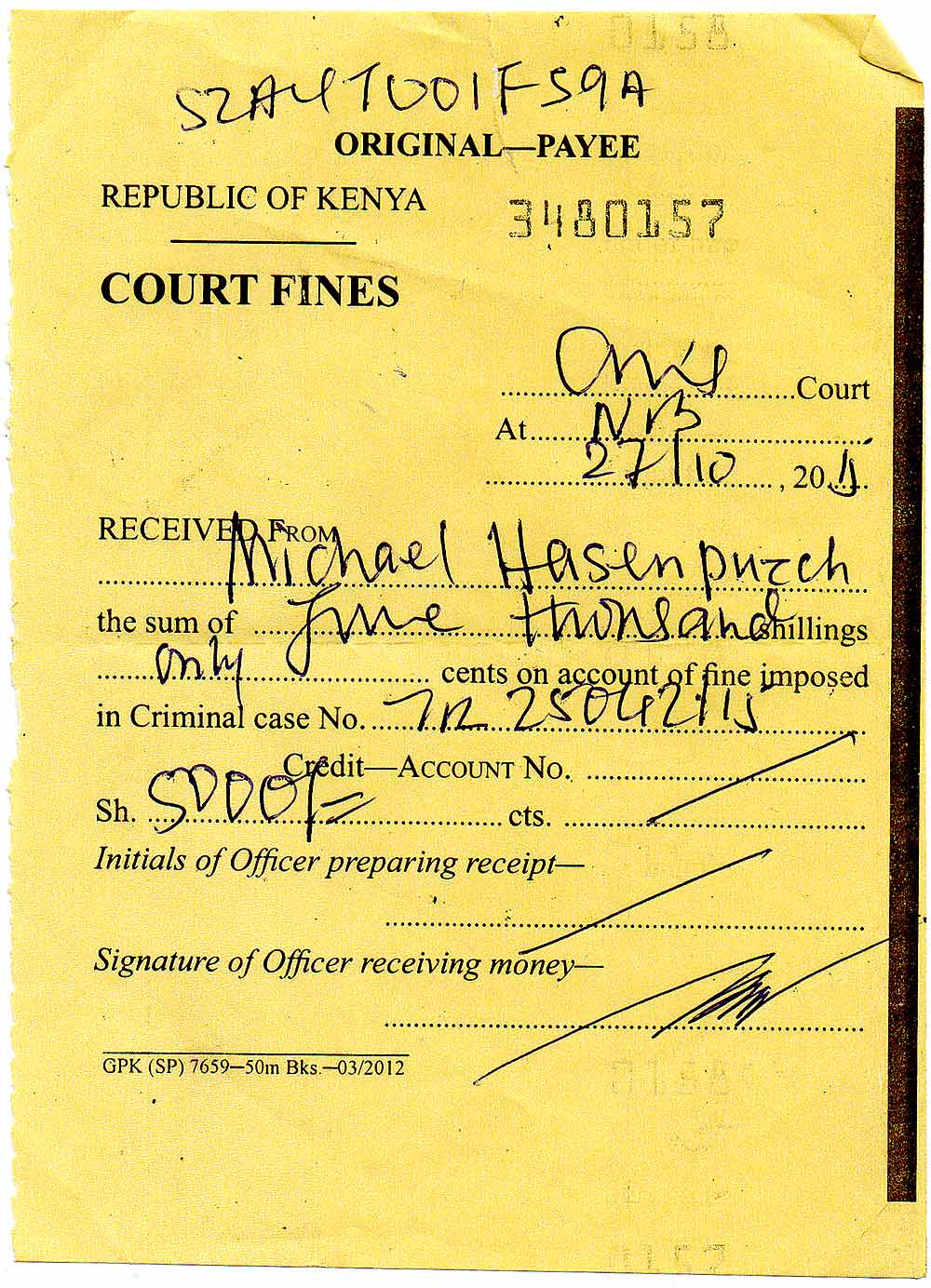

Heute vor einem Jahr (mehr oder weniger)

Vorhin bin ich in eine Radarfalle in einer der vielen 30er-Zonen meiner kleinen hessischen Heimatstadt getappt. Kaum war die Wärme des roten Blitzes an meiner rechten Backe abgeklungen, erinnerte ich mich mit einem Anflug Nostalgie an eine ähnliche Situation in Kenia. Deshalb veröffentliche ich hier ein dem Anlass sehr angemessenes Memorabile, meinen Original-Strafbescheid für zu schnelles Fahren, ausgestellt vom Milimani Verkehrsgericht in Nairobi. Ich glaube, … Weiterlesen

Strulla, strulla, strullala…

Ich bin Schwabe, und das ist auch gut so. Muss ich deshalb meinem Kind Dialekt beibringen? Muss ich nicht. Es ist einfach passiert und schien mir zunächst rätselhaft, wie eine spontane Selbstmanifestation des Schwabentums in unserem eigentlich sehr dialektfreien Haushalt. Eines Tages kamen Bb und ich nach dem Kindergarten zuhause an. Auf dem Weg die Treppe hoch, sang sie, sehr laut, weil es da so … Weiterlesen

Alles ganz normal soweit

Zu behaupten, Zebras, Giraffen und Elefanten hätten sich in unserem kenianischen Gemüsegarten Gute Nacht gesagt, wäre übertrieben. Richtig ist, dass sie uns schon bei kleineren Ausflügen ins Umland von Nairobi über den Weg liefen. War uns sonntags langweilig, fuhren wir auf einen Sprung in den örtlichen Nationalpark oder an den Lake Naivasha und stolperten verlässlich über das eine oder andere vergnügt äsende Großtier. Bald nachdem … Weiterlesen

100 Tage Deutschland (Folge 1)

Mitte März bin ich nach knapp acht Jahren Afrika wieder nach Deutschland zurückgekommen. Zeit für eine Zwischenbilanz in ungeordneter Reihenfolge. (1) In Frankfurt entschuldigt sich eine Lautsprecherstimme für eine vierminütige Verspätung der S-Bahn. Der Mann neben mir murrt: „So ein Quatsch, die kommt doch immer zu spät.“ (2) Nach gefühlt drei Minuten Regen beginnt – so sicher wie das nächste Katzenfoto-Posting – allgemeines Social-Media-Geheule. … Weiterlesen

Kleine Weisheiten

Nach dem Kindergarten wollen Bb und ich immer zum kleinen Supermarkt um die Ecke. Das heißt: Sie will, und ich beuge mich. Dies sogar in zweifacher Hinsicht: ihrem Wunsch und auch ganz physisch. Denn sie ist ordentlich müde und spricht ganz leise. Um sie zu verstehen, muss ich meine Ohren auf der Höhe ihres Mundes justieren. Kaum hörbar sagt sie „Juicy kaufen“, tritt dann gewaltig … Weiterlesen

Lob des stationären Handels. Wieder nicht.

Lob des stationären Handels. Wieder nicht. Ich kann es einfach nicht lassen. Nach dem großartigen Einkaufserlebnis bei Baby-Walz in der Frankfurter Innenstadt, startete ich eine neue Offline-Mission: Ein Kindersitz fürs Fahrrad plus Schutzhelm sollten es sein. Anvisierte Einkaufsquelle war diesmal Zweirad Müller im einem nahegelegenen Gewerbegebiet. Parkplatzprobleme waren immerhin nicht zu erwarten.

Irgendwie anders

Letztens schickte mir der Kindergarten eine Mail. Es würde jetzt wärmer werden. Eltern sollten darauf achten, ihre Kinder immer gut vor der Sonne zu schützen. Also eincremen, Mütze auf, und einfach nicht zu lange in der Sonne sein. Das nenne ich Service! Denn Jahreszeiten gab es Kenia nicht so viele. Eigentlich nur zwei. Die warme und die regnerische. Es hätte also durchaus sein können, dass … Weiterlesen