Zwei heitere Kampagnen erfreuen zurzeit die social media affinen Bürger zweier großer Länder Ostafrikas, Kenia und Tansania. Hinter der einen steckt Kritik, hinter der anderen Lob für den jeweiligen Präsidenten des Landes.

Heute vor einem Jahr (mehr oder weniger)

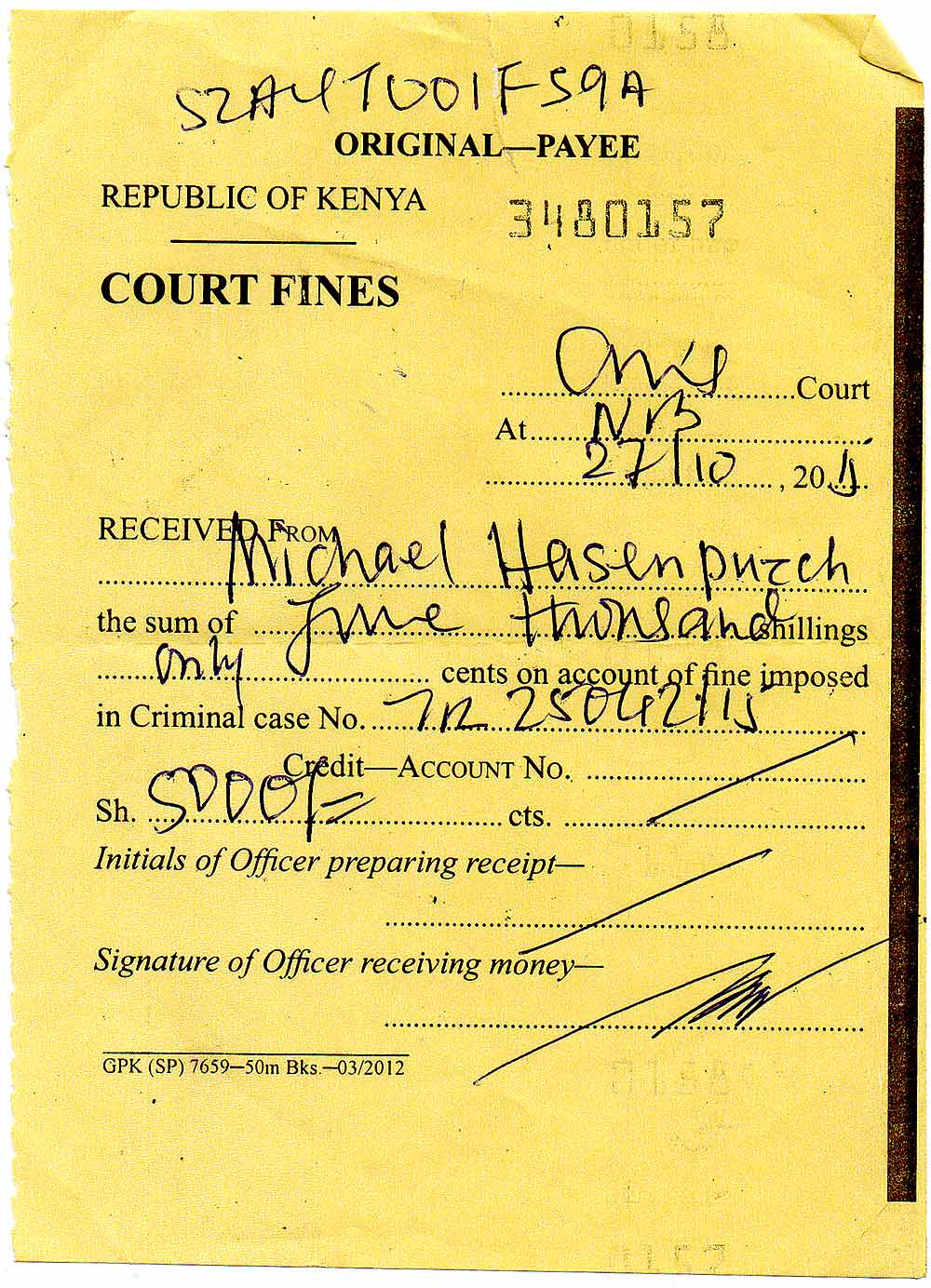

Vorhin bin ich in eine Radarfalle in einer der vielen 30er-Zonen meiner kleinen hessischen Heimatstadt getappt. Kaum war die Wärme des roten Blitzes an meiner rechten Backe abgeklungen, erinnerte ich mich mit einem Anflug Nostalgie an eine ähnliche Situation in Kenia. Deshalb veröffentliche ich hier ein dem Anlass sehr angemessenes Memorabile, meinen Original-Strafbescheid für zu schnelles Fahren, ausgestellt vom Milimani Verkehrsgericht in Nairobi. Ich glaube, … Weiterlesen